[스크랩] 중국의 고대 4대 미인

중국어에서는 용모가 출중한 여인을 침어낙안, 폐화수월(沈魚落雁 閉花羞月)이라는 말로 표현한다. 미모가 너무 뛰어나 물 위에서 놀던 물고기가 부끄러워서 물속 깊이 숨고 하늘 높이 날던 기러기가 아름다움에 반해 날개짓을 하는 것을 잊고 있다가 땅으로 떨어지며 이쁘게 핀 꽃이 무색하다 생각되어 다시 꽃잎을 닫고 휘영청 밝은 달이 구름뒤에 숨는 다는 뜻이다.

5천년 중국역사에 보면 많은 미인들이 있다. 그러나 그중에서도 특히 유명하여 오늘날까지 중국 역사의 4대 대표미인으로 꼽히는 미인들이 있으니 춘추(春秋)말엽 월나라의 왕(越王) 구천(勾踐)이 미인계를 쓰고저 오나라의 왕(吳王) 부차(夫差)에게 바친 서시(西施)와 한(漢)나라의 원제(元帝)가 흉노와의 평화를 위해 흉노족에게 시집보냈던 궁녀 왕소군(王昭君), 삼국(三國)시기 동한(東漢)의 왕위를 넘보는 간신 동탁(董卓)을 제거하기 위해 그의 양아들 여포(呂布)와의 관계 이간에 파견되었던 초선(貂禪), 미모에 반해 당(唐)나라의 현종황제가 후궁으로 삼은 며느리 양옥환(楊玉環, 훗날 귀비에 책봉되었기에 楊貴妃로 불림)이다.

1. 서시

서시 미인도

미모가 물위에서 노닐던 물고기도 부끄러워 물 밑에 숨게 했던 서시(西施)

춘추 시대 말엽, 오(吳)나라와의 전쟁에서 패한 월왕(越王) 구천(勾踐)은 오왕(吳王) 부차(夫差)의 방심을 유도하기 위해 절세의 미인 서시(西施)를 바쳤다.

월나라의 가난한 나무꾼의 딸로 태어난 서시는 기가 막히게 빼어난 용모를 갖추고 있었다. 오나라와의 전쟁에서 패한 후 여색을 즐기는 오나라 왕 부차에게 미인계를 쓰고저 했던 월나라의 대부(大夫) 범려는 서시를 궁으로 불러들였다.

서시의 미모가 얼마나 뛰어났던지 서시가 궁으로 가는 동안 그 얼굴을 한번만이라도 보려는 사람들이 인산인해(人山人海)를 이루어 길이 막히고 서시를 태운 수레가 전혀 앞으로 나아갈수 없을 정도였다. 이에 범려는 동전 한푼씩 내면 그녀를 한번 볼수 있도록 허락했는데 그렇게 모은 동전이 산처럼 쌓였다. 범려는 그 돈들을 모두 무기를 만들고 병사를 훈련시키는데 쓰도록 했다.

그뒤 범려는 서시를 극진하게 대우해 줬으며 3년에 걸쳐 문장을 가르치고 예절을 배우도록 했다.

드디어 서시가 오나라 왕 부차에게 보내졌고 부차는 첫눈에 서시에게 완전히 반해버렸다. 그후 부차는 서시가 하고 싶은 일은 무엇이든 하게 했고, 특히 그녀가 뱃놀이를 좋아 했기에 대 운하(運河) 공사까지 벌이도록 했다. 대 운하 공사는 오나라 국력을 낭비시켰을 뿐만 아니라 그 과정에 높은 세금과 강제 노역이 부과되어 백성들을 크게 괴롭혔다. 또한 오나라의 왕 부차는 여색에 빠져 정사를 돌보지 않고 사치와 환락의 세월을 보냈다. 그러는 사이 월나라는 무섭게 복수의 칼을 갈고 끝내는 오나라를 멸망시크는데 성공했다.

서시와 관해 전해지는 일화중에 이런 이야기가 있다. 서시는 어릴 때부터 가슴앓이 지병이 있었는데 가슴이 아플 때마다 얼굴을 몹시 찡그렸다. 그러나 미모가 얼마나 뛰어났던지 찡그리는 모습마저 이루 말할수 없이 아름다웠으며 보는 사람이 넋이 나갈 지경이였다. 그 소문이 궁 밖에까지 퍼지자 아주 못생긴 동시(東施)라는 추녀(醜女)가 자기도 찡그리면 예쁨을 받을까 하여 항상 얼굴을 몹시 찡그리고 다녔다. 그러나 워낙 추녀인데다 얼굴까지 찡그리다 보니 인근 동네 사람들이 더는 두고 볼수 없어 모두 이사를 갔다고 전해진다. 그때로부터 중국에는 동시효빈(東施效嚬)이라는 말이 생겨나 옳고 그름과 착하고 악함을 생각하지 않고 함부로 남의 흉내를 내는 것을 일컫는 말이 되었다.

2. 왕소군

호지에 피어난 부용화 왕소군

왕소군(王昭君)은 전한(前漢) 원제(元帝)때 궁녀로서, 歸州 사람 왕양(王攘)의 딸이었는데 17세때 원제(元帝)의 궁녀로 뽑혀 궁중에서 세월을 보내기 시작했다.

그러나 그 많은 궁녀들 가운데서 단 하루라도 황제의 은총을 받을 기회를 갖는 다는 것이 여간 어려운 일이 아니었다. 때문에 구중궁궐 심처에서 황제의 얼굴 한번 바라보지 못하고 평생 늙는 궁녀들이 대부분이었다. 뿐만 아니라 궁녀를 채택하여 황제에게 올리는 절차적인 모순으로 인하여 때로는 천하절색(天下絶色)의 미녀가 간택에서 제외 되는 경우도 있었다.

폐쇄된 공간인 궁궐 안에서 수많은 궁녀들은 거울 속에서 덧없이 늙어만 가는 자신의 용모를 바라보며 앙앙불락(怏怏不樂)하며 수심과 원한으로 얼룩진 기다림으로 세월을 보내지 않으면 안 되는 것이었다.

동진(東晋) 갈홍(葛洪)의 ≪서경잡기(西京雜記)≫에 의하면 당시 미녀를 좋아하기로 유명했던 원제(元帝)에게는 수 많은 궁녀가 있었는데 천자(天子)라 일컬어지는 황제의 체모에 직접 그 많은 궁녀들을 일일이 접견하여 품평할 수 없었으므로 궁중의 화가로 하여금 궁녀들의 초상화를 그려 올리게 하고 그 초상화를 보고 마음에 드는 미인을 선택하여 곁에 두었다 한다. 하지만 이러한 제도가 반복되는 과정에서 생각지 못한 부작용도 따를 수밖에 없었는데, 궁녀들이 화가에게 막대한 재물을 바쳐 자신의 얼굴을 더 아름답게 그려 달라 부탁하여 황제의 총애를 구하는 것이었다. 그 폐단이 얼마나 심했던지 많을 때는 십만냥이요 적어도 오만냥이었다.

그러나 왕소군은 뛰어나게 아름다운 자신의 용모와 뛰어난 비파 연주 실력을 믿었는지라 누가 뭐라고 해도 뇌물을 내어 놓지 않았다. 그녀는 모연수(毛延壽)라는 화가의 붓 끝이 바쳐지는 제물에 따라 얼마나 달리 간사하고 요악하게 변하는지 알지 못했던 것이다. 왕소군의 초상화는 뇌물을 바치지 않는데 앙심을 품은 모연수에 의해 경국지색(傾國之色)의 아리따운 용모가 추하게 그려져 황제에게 바쳐졌다. 이로 말미암아 왕소군은 영원히 황제의 은총을 받을 대상에서 제외 되었고, 끝없는 기다림으로 세월을 보내지 않을 수 없었다.

그러던 어느 날, 한나라의 북방을 위협하고 있던 흉노의 왕 선우(單于) 호한야(呼韓邪, 재위 BC58~BC31)가 한나라 황실의 사위가 되기를 희망하여 왔다. 황실에서는 못마땅하게 생각했으나 변방무마책의 일환으로 그 부탁을 들어주지 않을 수도 없는 입장이었다. 원제(元帝)는 하는 수 없이 궁중의 화가들이 그려 놓은 궁녀들의 초상화를 가져오게 하여 제일 못 생긴 궁녀를 골라 선우에게 시집보내기로 결심 하였다.

원제(元帝)는 선우의 사신을 접견하여 연회를 베푸는 자리에서 초상화를 보고 미리 정해 두었던 그 못생긴 초상화의 장본인을 불러 직접 선우에게 시집을 가라고 명령을 내렸다. 그러나 이 어찌된 영문인지 알 수가 없었다. 초상화의 장본인은 초상화 속의 그 못난 용모가 아니었을 뿐만 아니라 궁중최고의 절세가인이었던 것이다. 그 얼굴에서 뿜어져 나오는 미채(美彩)가 바라보는 이로 하여금 황홀경을 느끼게 할 정도였다.

원제(元帝)는 그녀의 미색에 반해 시집보내기로 한 것을 후회하였지만 이미 사신이 보는 자리에서 시집을 가라고 명하였으므로 번복할 수도 없었다. 연회가 끝난 후 원제(元帝)는 급히 궁녀들의 초상화를 대조해 보았는데 왕소군의 초상화는 본래의 모습과 천양지차로 그려졌을 뿐만 아니라 사마귀 같은 점까지 그려져 있었다. 그때야 화공 모연수에게 속은 것을 알았지만 이미 때는 늦어 있었다. 다르게 그려진 초상화 때문에 왕소군을 놓친 것과 황제를 기만한데 대한 분노가 치밀어 오른 원제는 진상을 철저하게 조사토록

했고 진상이 밝혀지자 모연수를 비롯하여 초상화를 그리던 화공들은 모두 참수되어 저자에 버려졌고 가산을 몰수당했다.

황제가 약속한 일이고 보니 진상이 밝혀졌음에도 불구하고 왕소군은 선우의 사신을 따라 멀고 먼 북쪽 흉노의 나라로 시집을 갈 수밖에 없었다.

흉노의 땅으로 떠나가는 말 위에서 왕소군은 비파를 타며

"명아주 푸르러 무성하기도 한데(芳葉元黃)

꽃다운 잎은 원래 누른색이었다네.(有鳥此處)

새들은 그 곳에 깃들었다가(集于苞桑)

뽕나무 숲으로 모여든다지."

하은 노래를 불렀다고 한다.

전하는 말에 의하면 왕소군이 고국산천을 떠나 흉노로 시집갈제 슬프고 원망하는 마음을 달랠 길 없어 말위에 앉은 채 비파로 이별곡을 연주하고 있는데 마침 남쪽으로 날아가던 기러기가 아름다운 비파 소리를 듣고 말 위에 앉은 왕소군의 미모를 보느라 날개짓 하는 것도 잊고 있다가 그만 땅에 떨어져 버렸다고 한다. 여기에서 왕소군을 일러 "낙안(落雁. 하늘 높이 날던 기러기가 아름다움에 반해 날개짓을 하는 것을 잊고 있다가 땅으로 떨어짐)"이라고 하게 되었고 '낙안(落雁)'은 미인을 가리키는 말이 되었다고 한다.

선우(單于)는 원제(元帝)가 왕소군을 하사함에 매우 기뻐하며 흉노의 관리들인 좌우현왕(左右賢王), 좌우곡려(左右谷), 좌우대장(左右大將), 좌우대도위(左右大都尉), 좌우대당호(左右大當戶), 좌우골도후(左右骨都侯)등과 같이 삼십리 밖까지 영접을 나와 왕소군을 맞아 국도로 돌아가 연회를 베풀고 한나라에 사신을 보내어 은혜에 감사했다.

이 가냘픈 한 여인의 희생 때문이었는지 왕소군의 소위 '출새화친(出塞和親)'으로 '몇 년 동안 봉화의 불이 보이지 않고, 인민은 번성하고, 소와 말도 들판에 가득했다(數世不見煙火之警 人民熾盛 牛馬在野)'는 사서의 기록처럼 한나라와 흉노 간에 80년 동안 서로 침입이 없어 평화로왔다고 한다.

왕소군이 출가하던 해에 한나라 조정에서는 연호를 경령(境寧, 竟寧)원년이라 바꾸었고 흉노 측에서도 왕소군을 '호를 편안하게 한 선우의 비(妃)'라는 의미의 영호연지(寧胡閼氏)로 봉하였다.(일설에는 원제(元帝)가 영호연지(寧胡閼氏)의 이름을 하사했다고도 함)

이러한 드라마틱한 역사적 사실에도 불구하고 한서(漢書)에는 왕소군이 선우(單于)에게 출가한 후의 기록을 간단하게 서술하고 있다.

"왕소군은 영호연지(寧胡閼氏-閼氏는 흉노의 왕후를 뜻함)라 불리고 '伊屠智牙師'를 낳았는데 이 아들은 나중에 우일축(右日逐)왕이 되었다. 호한야(呼韓邪)는 즉위한지 28년 후인 건시(建始) 2년(BC 31)에 죽었다"

왕소군은 호한야(呼韓邪)에게 출가하여 2년 만에 남편을 잃었는데 흉노의 관습인 수계혼(收繼婚:父死妻其後母)에 따라 호한야(呼韓邪)와 흉노의 귀족 호연씨(呼衍氏)의 여식 사이에 태어난 조도막고(雕陶莫皐)가 선우(復株累若熉單于)가 되자 다시 아들 뻘인 새 선우의 부인이 되어 그와의 사이에 두 딸을 낳았다. 새 남편과의 생활 11년 만에 또 다시 선우가 죽자 그녀는 과부가 되었는데, 나이 불과 33∼34세였다. 그 후 그녀가 언제 어디서 어떻게 죽었는지에 대해서는 사서에 언급이 없다.

왕소군의 인생을 한마디로 잘라 규정하기는 힘들지만, 중국인들의 가슴으로, 붓 끝으로 세세토록 꽃(芙蓉-연꽃)과 옥(玉)에 비유 되어 머나 먼 변경의 밖, 흉노 땅에 홀로 피어난 슬픈 정절의 표상으로 찬양되는 한 아름다운 여인의 몸으로 감당하기에는 현실이 너무도 가혹한 것이 었음은 분명한 것 같다.

3.

폐월(閉月) - 초선(貂蟬) : 달이 부끄러워 구름뒤에 숨는다.

초선(貂蟬)은 삼국지의 초기에 나오는 인물로 한나라 대신 왕윤(王允) 의 양녀인데, 용모가 명월 같았을 뿐 아니라 노래와 춤에 능했다.

어느 날 저녁에 화원에서 달을 보고 있을 때에 구름 한 조각이 달을 가리웠다. 왕윤이 말하기를 : "달도 내 딸에 게는 비할 수가 없구나. 달이 부끄러워 구름 뒤로 숨었다." 고 하였다. 이 때 부터 초선은 폐월(閉月) 이라고 불리게 되었다.

초선은 왕윤이 동탁과 여포를 이간질 시키기 위해 사용한 미인계를 통해 널리 알려진 미인이다.

왕윤은 동한왕조를 찬탈하려는 동탁을 죽일 결심으로 계략을 꾸며 초선을 동탁 눈에 뜨이게 하기에 앞서 여포에게 초선을 주기로 약속한 후, 약속을 지키지 않고 바로 동탁에게 초선을 바친다.

역사에 나타나는 초선은?

1) 왕윤의 가기(家妓)였다는 설

왕윤은 헌제의 사도이다. 동탁이 조정을 독점하여 나라를 위태롭게 하고 백성을 괴롭히는 것을 보고 제거하리라 마음을 먹었는데, 동탁이 호색가였던 까닭에 그는 가기였던 초선을 이용해 미인계를 쓰게 되었다는 것이다.

2) 동탁의 시녀였다는 설

이 설은 후한서 <여포전>과 삼국지 <여포전> 등 정사에는 여포와 동탁의 시녀가 간통을 했다고 기록하고 있다. 그러나 밀통 전후의 사정이 소개되지 않았고, 또 그 시녀의 이름도 확실하지 않다.

그러나 <삼국연의>에서는 여포와 초선이 봉의정에서 밀회하다 동탁에게 들켜 동탁이 화극을 휘두르는 내용과 일치하는데, 사람들은 이를 근거로 동탁과 여포가 반목하게 되는 주요 원인제공자인 초선이 실제로 동탁의 비녀인 것으로 인식하게 된 것이다.

3) 여포의 처였다는 설

배송지의 주에서 인용한 <영웅기>에 유비가 여포의 진영을 방문했을 때 여포는 '유비를 장막안으로 들이고 처의 침대에 앉게 하였다. 처를 불러 인사시키고 술잔을 나누며 요리를 권했다'는 기록이 있다고 한다.

여포의 처가 군대속에서 생활했다는 것은 알 수 있지만, 이 처가 초선

인지 아닌지는 확실하지 않다. 다만 송,원대에는 이 처야말로 초선이라고 믿었다. 그래서 <삼국지평화>도 잡극 <연환계>도 모두 이 설을 취했다.

<삼국지평화>에는 여포의 처는 임씨로 자가 초선이었다고 한다. 한편 잡극 <연환계>에서 그녀의 성은 임, 자는 홍창으로 궁중에 들어갔을 때 초선(담비의 꼬리와 매미의 날개, 고관의 관을 장식하였다)의 관을 만들어 썼다는 것에서 초선이라는 이름이 생겼다고 한다.

이밖에 사천과 소훙,북경 지방에 전래되는 고전희극에도<초선의 목을 베다>라는 제목하에 여포가 백문루에서 죽자마자 장비가 그의 애첩 초선을 관우에게 헌납하고 관우는 그녀를 몹시 사랑하지만 자고로 수많은 영웅호걸들이 여색에 미혹되어 패가망신했던 사실을 기억하고는 초선에게 자결을 명하는 내용이 묘사되어 있다.

4) 여포의 부하 장수인 진의록의 처였다는 설

<삼국지.관우전>에서는 <촉기>를 인용하여 조조와 유비가 하비에서 여포를 포위했을 때 관우가 조조에게 부탁하여 여포의 부장 진의록을 밖으로 보내 아내를 구해 오게 하고 성이 함락된 다음에는 진의록의 아내를 자신이 차지하겠다고 하자 조조가 이를 허락했다고 밝히고 있다.

나중에 관우는 여러차례에 걸쳐 이를 상기시켜 진의록의 아내에 대한 조조의 호기심을 유발시켰고, 그리하여 성을 함락시키자마자 조조는 사람을 보내 진의록의 아내를 먼저 영내로 데리고 오게 하여 자기가 차지하려고 하는 바람에 관우가 몹시 불쾌해 했다고 한다.

한편 원대의 잡극<관공이 달빛 아래서 초선의 목을 베다>에서는 조조가 초선의 미모로 관우를 미혹하여 그를 제멋대로 이용하다가 마침내 관우가 초선의 목을 베어 자신의 심지를 밝힌 것으로 묘사하고 있는데 여기에서도 초선은 바로 진의록의 처로 묘사되어 앞서 언급한 관점과 일치한다.

4. 양옥환-양귀비

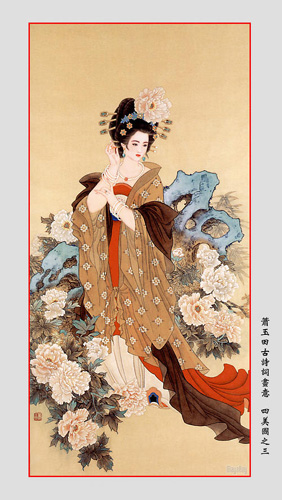

미모가 꽃을 무색케 한 양옥환

중국 당나라 현종(玄宗:685~762) 때인 719년, 경국지색(傾國之色), 절세가인(絶世佳人)의 상징인 양귀비(楊貴妃)가 태어났다. 본명이 양옥환(楊玉環)인 그녀는 빼어난 미모와 총명함 그리고 가무에 뛰어난 솜씨를 지녀 현종의 마음을 사로잡아 시대의 흐름을 바꾸면서 일세를 풍미하다 38세의 나이로 생을 마감하게 된다.

현종은 조모인 측천무후(則天武后)의 뒤를 이어 당시 권세를 장악하고 있던 안락공주(安樂公主) 태평공주(太平公主) 일파를 타도하고, 28세의 나이에 황제의 자리에 올라 현명한 재상들을 등용하여 민생의 안정을 꾀하며 국방을 튼튼히 하고 경제를 충실히 하면서 수십 년의 태평천하를 이루었다.

그러나 나이가 들면서 정사(政事)를 등한히 하게되고 도교(道敎)에 빠져 막대한 국고를 소진하였으며, 총애하던 무혜비(武惠妃)마저 죽자 마음을 둘 곳 없어 하던 차에, 아들인 수왕(壽王)의 비(妃)가 되어있던 양옥환이 무혜비를 닮고 미모가 수려하여 눈여겨보고 있다가 35세나 연하였던 양옥환과 역사적인 인연을 만들었다.

양귀비의 묘

양귀비와 꿀맛 같은 시간을 보내며 세월 가는 줄 모르던 현종은 온천수가 솟아 나오는 곳에 양귀비를 위한 화청궁(華淸宮)을 지어주고 겨울철마다 그곳에 같이 머무르며 함께 목욕도 하며 해가 하늘에 높이 솟아올라도 떨어질 줄 모르고 깊은 사랑의 늪에 빠져 들었다.

일찍 부모를 여윈 양귀비는 양(楊)씨 가문의 양녀로 들어가게 되었는데, 양귀비의 환심을 사려한 현종은 양귀비의 친척들을 차례차례 관직에 들게 하였을 뿐만 아니라 죽은 아버지는 물론 오빠들에게도 관직을 내리고 세 언니들도 각각 한국부인, 괴국부인, 진국부인에 봉해 자신의 옆에 머무르게 하였다. 특히 양귀비의 양오빠인 양소에게는 신임을 더 두어 양국충(楊國忠)이라는 이름까지 내리고 후에 이림보가 실각하자 재상직을 주기도 했다.

그뒤 현종은 날로 정치에서 멀어졌다. 개원 24년(736)부터 천보 연간에 걸쳐 조정에서는 간신이 제멋대로 정사를 농락하고 현종은 양귀비에게 정신을 빼앗겨 당왕조의 정치는 부패 일로를 치닫게 되었다.

그러나 양귀비에 빠진 현종은 위기의식 조차 느끼지 못하고 있다가 결국 당 왕조를 쇠퇴의 길로 떠밀었으며 안녹산(安祿山)이 반란을 일으키자(安史의 난), 양귀비와 더불어 쓰촨으로 도주하던 중 장안(長安)의 서쪽 지방인 마외역(馬嵬驛)에 이르렀을 때, 양씨 일문에 대한 불만이 폭발한 군사가 양국충을 죽이고 양귀비에게도 죽음을 강요하였다. 현종도 이를 막을 방법이 없자, 양귀비는 길가의 불당에서 목을 매어 죽었다.

양귀비에 대한 기록을 보면 정사(正史)는 그녀를 "자질풍염(資質豊艶)"이라 적었으며, 절세(絶世)의 풍만한 미인인데다가 가무(歌舞)에도 뛰어났고, 군주(君主)의 마음을 끌어당기는 총명을 겸비하였다고 전하고 있다. 이백(李白)은 그를 활짝 핀 모란에 비유했고, 백거이(白居易)는 귀비와 현종과의 비극을 영원한 애정의 곡(曲)으로 하여 《장한가(長恨歌)》로 노래한 바와 같이, 그녀는 중국 역사상 가장 낭만적인 주인공이 되었다. 진홍(陳鴻)의 《장한가전(長恨歌傳)》과 악사(樂史)의 《양태진외전(楊太眞外傳)》 이후 윤색(潤色)은 더욱 보태져서, 후세의 희곡에도 좋은 소재를 제공하고 있다.

꽃이 양귀비를 보고 부끄러워 꽃잎을 닫은 것과 관련해서는 이런 이야기가 전해진다.

하루는(현종을 만나기 이전) 양귀비가 정원에서 꽃구경을 하다가 무성하게 꽃이 핀 모란과 월계화 등을 보고 덧없이 지나가는 청춘을 아쉬워하게 되었다. 그래서 "꽃아! 꽃아! 너는 해마다 다시 피어나지만 나는 언제나 빛을 보겠느냐?"라는 한탄과 함께 눈물을 흘리하면서 그 꽃을 쓰다듬었다.

그러자 갑자기 꽃받침이 오그라들고 꽃잎이 말려들어갔다. 그녀가 만진 꽃은 바로 함수초(含羞草)였던 것이다. 이때 한 궁녀가 그러한 광경을 보았다. 그후 그 궁녀는 가는 곳마다 "양귀비가 꽃과 아름다움을 견주었는데 꽃들이 모두 부끄러워서 고개를 숙였다"고 소문을 내었으며, 여기에서 "수화(羞花)"라는 말이 유래되었다고 한다.